スクエアプッシャーことトーマス・ジェンキンソンは、音楽家として大きな名声を獲得しながらも、(キャリア初期の常軌を逸したような高速ドリルンベースやフリージャズへのアプローチなどをはじめとして)常に刺激的な音楽的実験を繰り返してきた。飽くなき探求心はまさに“天才”より“奇才”というべきで、過去の多くの発明家やアーティスト同様、彼のクリエイティビティの源泉は非常にピュアな好奇心にある。

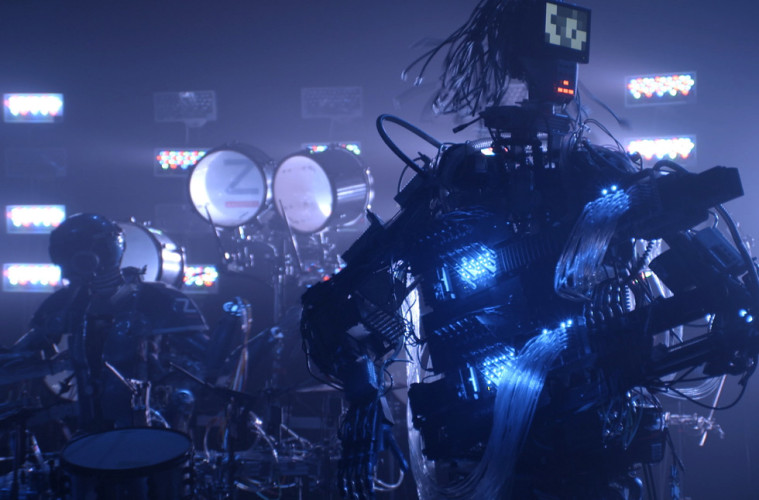

以前のインタビューで「僕の永遠のテーマは未来の音楽」と発言していた彼にとって、演奏ロボット・Z-MACHINESとのコラボは非常に大きな意味を持つだろう。今回彼が試みているのは、ただロボットに超絶的な演奏をさせることではない。“ロボットの演奏は人間の感情を動かすことができるのか? ”という命題への挑戦なのだ。

――まずロボットが音楽を演奏するというトピックを知ったときの感想は?

ロボットが人間を惹きつける音楽を作ることができるのか、見てみたいと思った。

音楽制作にはたくさんの方法があって、人間のパフォーマーを使うことも、デジタル・テクノロジーを使うこともできる。それが機械装置によって行われた場合にどんな影響が出るのか? ってことに興味を持ったんだ。

機械で音楽を演奏するという仕掛けは昔からあって、例えばオルゴールや自動演奏ピアノがそうだ。それがロボットに発展したんだと僕は考えている。ただ物珍しいだけではなく、デモンストレーションでもなく、機械が演奏する“機械的なサウンド”でもなく、人に訴えかける音楽を作ることができるのか? これに挑戦しようと思ったんだ。

――その経緯で完成したのが“Sad Robot Goes Funny”です。当初は1曲の予定だったプロジェクトがあなたの要望で継続されることになり、本作が生まれたのですが、それはどのような思いからでしょうか?

最初の曲ができて、すごく面白かったし、作るのが楽しかった。そして、完成した楽曲を聴いたときにもすごく感動したよ。そのときにもっとこのロボットを使って、なにかできるんじゃないかって考えたんだ。

特に興味深いのは、ギターやドラムといったポピュラーな楽器を新鮮な目で見ることができるところだ。聴き慣れた楽器なのに、人間ではなく、ロボットが演奏することで、これまでその楽器では作れなかった音楽を作れるんだ。

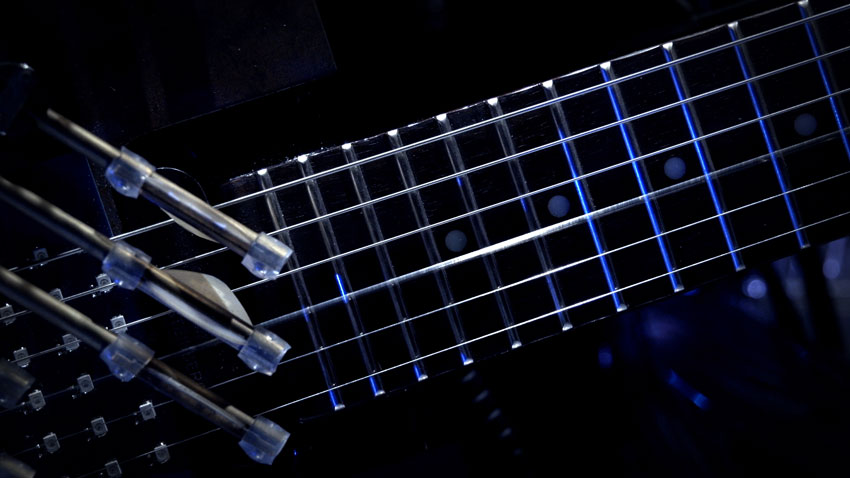

例えば、人間の手では弾き続けることが不可能なスピードで長時間弾き続けたり、人間の手ではカバーできないコードだったりね。

――以前のインタビューであなたは、「未来の音楽こそが自分の永遠のテーマだ」と仰ってました。本プロジェクトは、あなたの考える未来とリンクしていますか?

未来の音楽を想像するというのは、現在において存在しない楽器や、それを使っている音楽を想像することだと言えるけど、このプロジェクトが面白いのは、現存する楽器を使っているところなんだ。つまり、過去に発明された楽器を未来的な解釈で使用しているんだ。歴史的な楽器に対する未来的な視点。

結局、僕たちにはそれしかできないのかもしれない。というのは、未来の楽器は、想像の中にしか存在しないわけで、もしそれが実現したら、現在になるからね。

――以前のインタビューでも「未来の音楽はテーマではあるけど、その音を鳴らした瞬間に、現在となり、過去となるので、一生未来の音楽は聴けない」とも仰ってました。

確か20世紀の作曲家のひとりが『未来の音楽を作る人は誰もいない。大部分の人はただ過去の音楽を作るだけだ』という意味のことを言っていた。つまり現在の音楽を作っている人さえほとんどいないってこと。ほとんどの音楽家は過去に捉われているんだ。

とにかく僕は昔からずっと未来の音楽について考えるのが好きだった。それが僕にとってもっとも重要なことだと言えるかもしれない。そして、それを実験してやるのが僕には一番得意なのかもしれない。音楽的実験とは、新しい音楽基盤を開拓しようとすることで、まだ聴かれたことがない音楽を作ろうとすることだ。未来から現在になにかをもたらそうとしてみること。

未来は、言ってみればただの概念だよね。確かな存在ではなく、どうなるのか空想するものなんだ。音楽的実験をして、その空想である未来からなにかを拝借しようとすることに僕は魅力を感じるんだ。

――Z-MACHINESは“ロボットが演奏する”と“人間の能力を超えた演奏を実現できる”という2つの革新性があります。本作はこれを最大限に活かしたものですか?

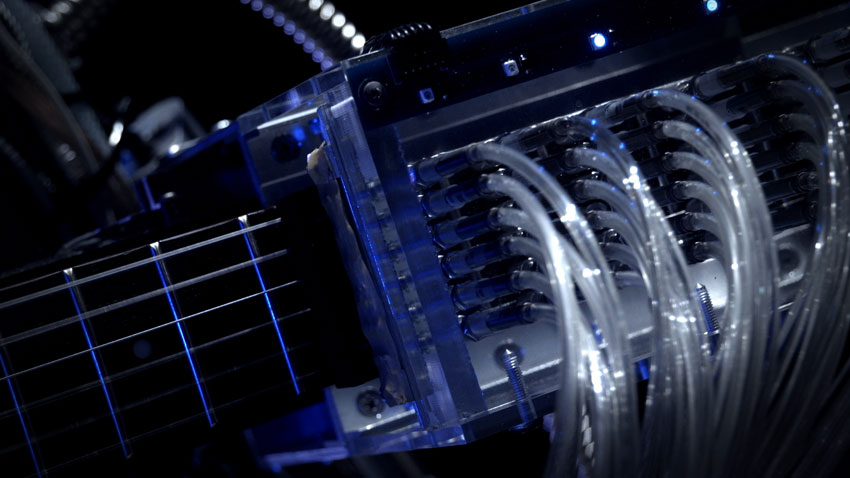

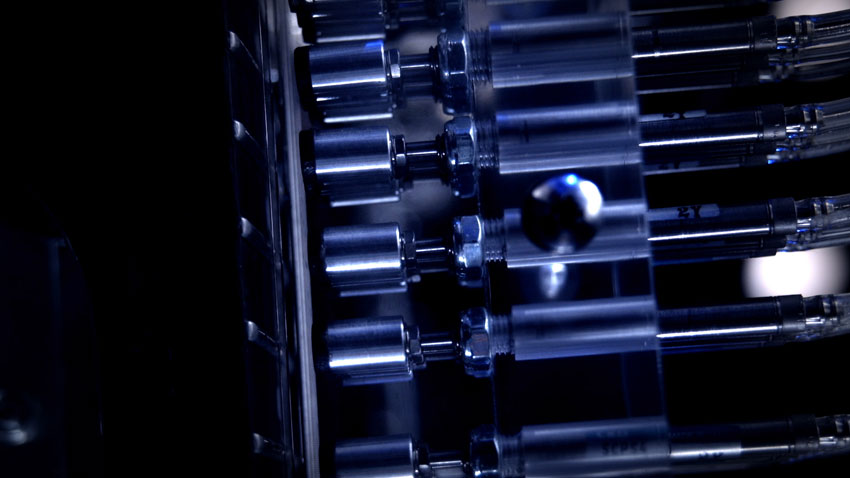

ギター・ロボットは8ミリ秒に1音を弾くことが可能で、1秒で125音をずっと弾き続けることができる。人間には到底無理だ。だから、テクニカルな面でのメリットは確かにあった。

でも、同時にデメリットもある。ギター・ロボットはダイナミクスをコントロールしながらプレイできないんだ。だから、一定のボリューム・レベルでしか弾けない。人間だと強く弾いたり、ソフトに弾いたり、強弱をつけて表現力をあげることができる。指で弾いたり、ピックで弾いたり、他のものを使ったりすることもできるけど、ロボットはひとつのセッティングでしか演奏できない。だから、どちらかが優れているということではなく、人間、ロボットそれぞれにいいところと悪いところがあるってことだ。

――“ロボットに表現力がないのか? ”というテーマに本作は挑んでいます。古今東西のSF作品に“ロボットは感情を持てるのか? ”という命題がありますが、換言すると“人々を感動させる音楽とはプレイヤーの感情によるものだけではない”ということですか?

それはすごくいいポイントだ。確かにリスナーは音楽からパフォーマーの心の状態がわかると感じていて、その影響を受けて『これはいい音楽だ』と思う。でも、今回のパフォーマーはロボットで、電源を抜いてしまえばただの金属の塊なんだ。そこが面白いところで、本作を聴いたリスナーが感情的な影響を受けるとしたら、それはパフォーマーとはまったく関係ないものであって、では、その感動はどこから来るのか? という話になる。

結論としては、コンポジション自体の中にある“なにか”ということ。コンポジションは音の集まりに過ぎないから、きっとリスナー自身の働きかけによるものなんだ。

――“Sad Robot Goes Funny”には“Sad=悲しい”という表現がされています。これは人間のプログラミング通りにしか動けないロボットの悲哀を含んでいる?

この曲を作っていたときに、あるストーリーが思い浮かんだ。3つあって、その1つ目は、ロボットが人間の前で演奏していて悲しんでいる。自分は言われたことしかできないから、価値がないと感じている。

2つ目は、人間がいないときに、ロボットが好き放題にクレイジーなロボット・ジャズを演奏して楽しんでいる。そして、最後は人間が戻ってきて、また機械として演奏することを求められたロボットは悲しくなるっていう。でも、それって人間にも当てはまるんだ。僕もパフォーマーとして自動販売機のような気分になるときもある。でも、家に帰って自分の好きなことをやると音楽がまた楽しくなる。

――“Remoto Amber”は超人的な演奏をフィーチャーした楽曲ではありません。この曲では、Z-MACHINESのどのような性能を表現したのですか?

確かにこの曲はスピードを追求したものではない。でも、この曲で聴けるコードは人間には演奏不可能なものなんだ。速さの問題だけではなくて、手の大きさの問題なんだ。この曲は4人の人間のギタリストがいると、もしかしたら演奏が可能かもしれないね。

――本作のテーマである“ロボットが感情に訴えかける音楽を奏でることができるのか”に関して、どのような結論に達しましたか?

おそらく本作を聴いて、感情的な反応があったとしたら、それはやはりリスナー自身の働きかけだと思うんだ。

例えば、メロディを作るときに音楽の歴史において既に存在するメロディにまったく触れないことは不可能だ。つまりリスナーはある音楽を聴くと、記憶にあるメロディを思い起こすかもしれない。またその記憶や経験は人によって違うしね、感情は日によって変化するし、本当に複雑だ(笑)。

それに本作はロボットが演奏しているけど、曲を書いたのは僕だ。もし、感情的反応があったとしたら、本作のどこでそう感じたかを明確にしなきゃいけない。

もしかしたら、一生わからないものなのかもしれないね。でも、こういうことを考えることが魅力的なんだよ。